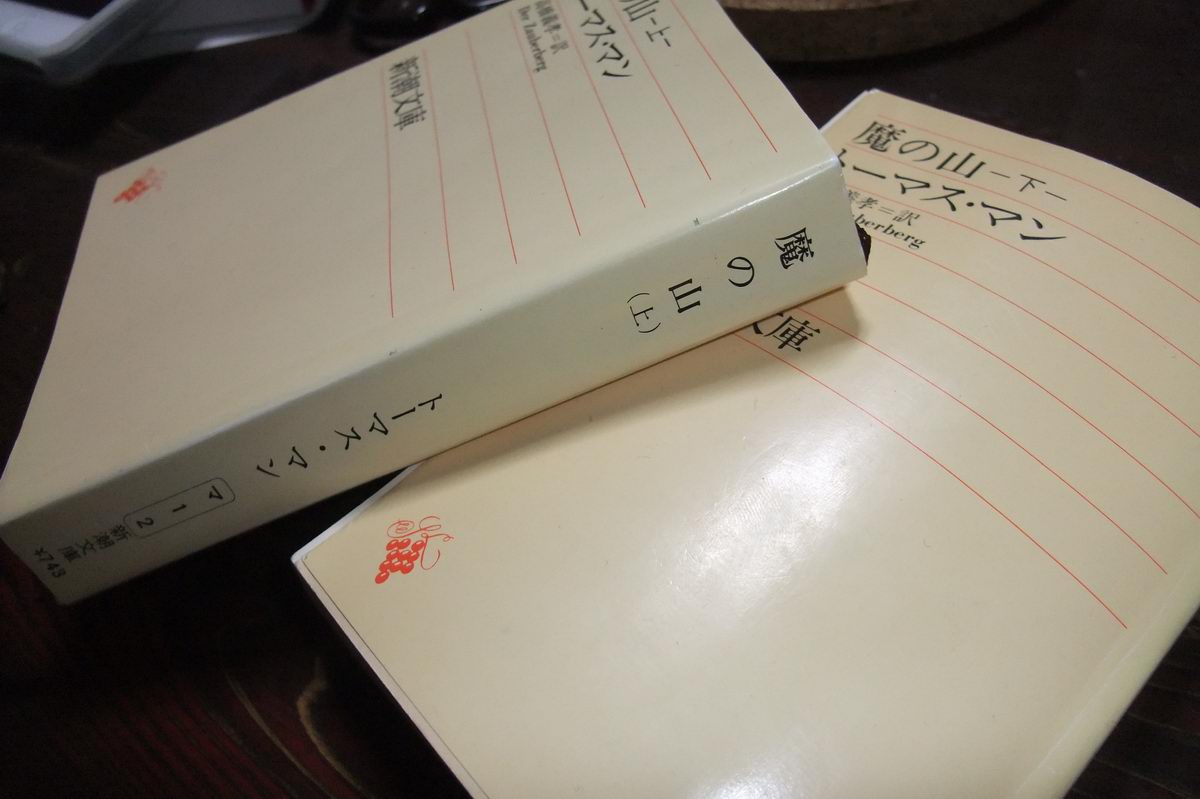

1200ページ余りの重厚な文学がピリオドを打った。

歴史的な話、ヨーロッパの背景、宗教と精神と肉体の議論などはまるで理解を超えていた。

それでも非常に熱心に読むことができた。

時間について、生と死について、これらは誰もが持っている経験から

非常に興味深く明快で面白かった。

死とは誰も経験する事ができない、その直前の発狂も混濁も発熱も痙攣も

明らかな生であって、死は一足飛びに訪れ、残された者だけが、死を経験する、

そんな感じの事が書かれていて、これは私が十代の終わりに読んだ同じ作者の短編集の一つ

『幻滅』が残した強烈な印象と同じように、今後折りにふれ思い出す事になるんだろう。

スキーの冒険で遭難した際の夢と考察がこれまでの「水平生活」(療養)や

下の世界から隔絶された高地サナトリウムの作用と相関していく様はとても見事で

これまでの長い道のりが全てこの瞬間の為の布石だったかのように

とてもキラキラと輝かしいものに見えたのだが、

残念ながら主人公ハンスはサナトリウムに残った。

これを機に彼がどうやってこの上の世界を去るのか、

危篤患者の末路か、強行的な脱走か、クラウディアのような身軽な転地か、あるいは…、

私の現在を水平生活とみなした時の手がかりになるような気がして

最大の興味になっていた。

結末は突然、巨大な外力でもって訪れる。なんとも。

たまには読書もいいもんだ。

もう少し読書週間が続くかもしれない。